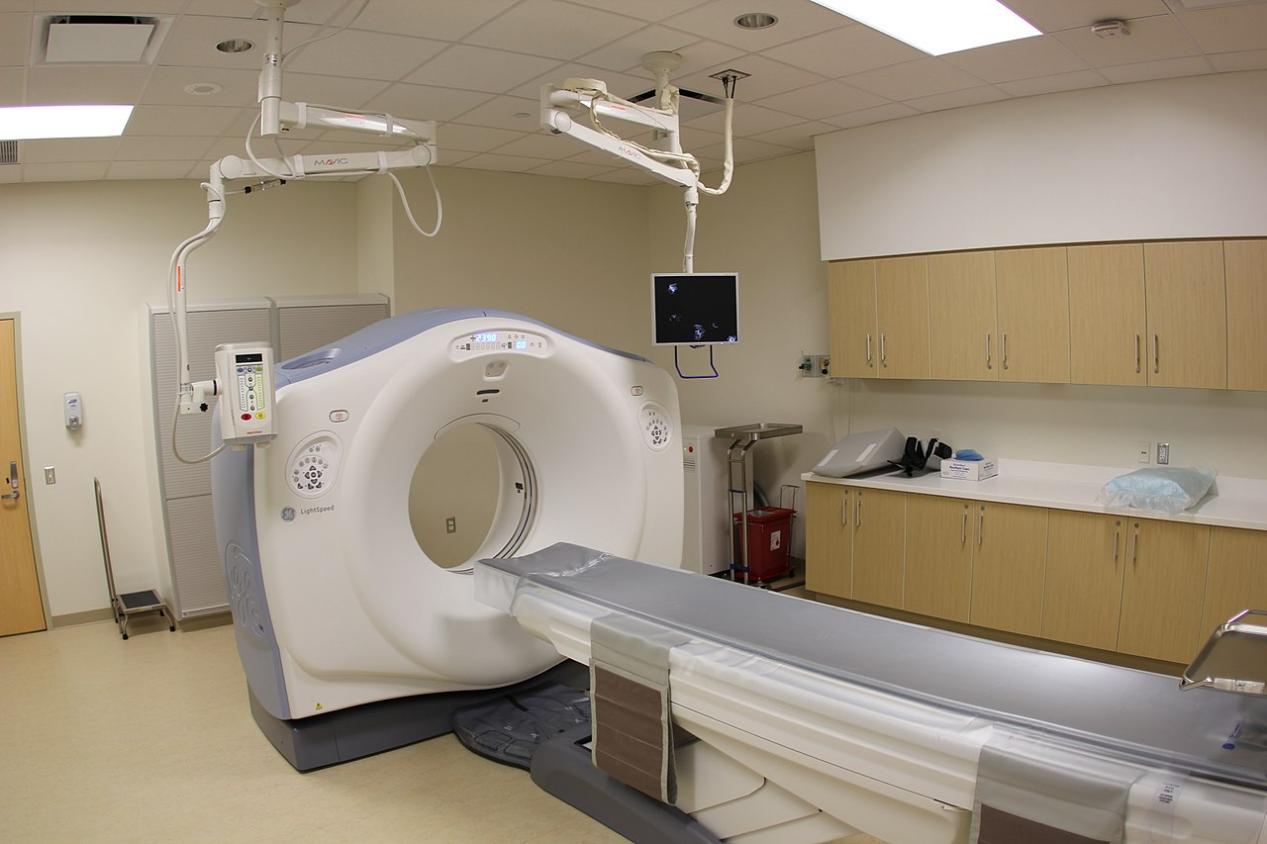

CT检查:穿透身体的“电子眼”探秘

一、CT的诞生:从数学公式到医学革命

CT(Computed Tomography,计算机断层扫描)的发明始于20世纪70年代。英国工程师戈弗雷·豪斯菲尔德与美国物理学家艾伦·科马克,基于“不同组织对X线吸收率不同”的原理,将数学中的拉东变换公式转化为成像技术。首台CT机重达数吨,扫描一次需耗时数小时,如今已演变为分钟级完成的螺旋CT。其核心突破在于:用X线围绕人体旋转扫描,结合计算机重建出断层图像,让医生能“切开”人体看内部。

二、工作原理:X线与计算机的默契配合

二、工作原理:X线与计算机的默契配合

CT的成像逻辑类似切面包——X线球管发射扇形射线穿透人体,另一侧探测器接收衰减后的射线,转化为电信号。计算机将这些信号按“像素”处理:高密度组织(如骨骼)吸收射线多,图像显白色;低密度组织(如肺)吸收少,显黑色;软组织则呈不同灰度。螺旋CT更通过机架旋转与检查床移动,形成连续的容积数据,可三维重建出血管、器官的立体结构,如同用“电子刀”对身体进行无创解剖。

三、临床应用:从头部到全身的“透视眼”

急诊急救:脑卒中时,CT可快速分辨脑出血(高密度影)与脑梗死(低密度影),为溶栓治疗争取黄金时间;车祸外伤中,全身CT能排查内脏破裂、骨折等隐匿损伤。

肿瘤筛查:肺癌筛查中,低剂量CT可发现直径<1厘米的结节;肝癌诊断时,增强CT通过造影剂显影,区分肿瘤血供与正常肝组织。

心血管领域:冠状动脉CT血管成像(CTA)可无创显示冠脉狭窄程度,替代部分传统冠脉造影。

骨科与牙科:三维CT重建能清晰呈现关节细微骨折、牙齿埋伏阻生等情况,辅助手术方案设计。

四、增强CT:造影剂如何点亮病灶?

普通CT难以分辨密度相近的组织,增强CT则通过静脉注射碘造影剂来“打光”。造影剂随血流分布至全身,肿瘤、炎症等血供丰富的区域会异常浓聚造影剂,在图像中呈现高亮,从而与正常组织区分。例如,排查肺栓塞时,增强CT可直观显示肺动脉内的血栓充盈缺损;鉴别肝脏血管瘤与肝癌,需观察造影剂“快进快出”或“慢进慢出”的不同强化模式。

五、辐射争议:风险与获益如何平衡?

CT的辐射剂量因部位而异:胸部低剂量CT约0.1-0.5毫西弗(相当于3-15张胸片),腹部CT约5-10毫西弗。国际辐射防护委员会建议,公众年有效剂量限值为1毫西弗,但医疗检查属于“正当化”辐射暴露。需警惕的是频繁检查(如每月多次CT),但单次急诊或筛查CT的获益远高于风险。目前设备已通过迭代降低辐射:双源CT可减少50%辐射量,儿童专用扫描方案也会调低剂量。

六、检查前准备:这些细节别忽略

去除金属物品:项链、假牙、硬币等会产生伪影,导致图像模糊。

空腹要求:腹部CT需禁食4-6小时,避免胃内食物干扰;增强CT需提前告知过敏史,以防碘过敏。

呼吸配合:胸部CT常需屏气10秒左右,以减少呼吸运动造成的图像模糊。

孕妇与儿童:孕早期(12周内)应避免CT,儿童检查需用铅防护围裙遮盖性腺等敏感部位。

七、未来趋势:更精准、更低辐射、更智能

光谱CT:能区分物质成分,如鉴别痛风患者关节内的尿酸结晶与钙化灶。

AI辅助诊断:通过深度学习,AI可自动检测肺结节、计算肿瘤体积,缩短诊断时间。

便携式CT:车载移动CT已用于灾难救援现场,实现“现场扫描-远程诊断”无缝衔接。

纳米级CT:实验室用显微CT可分辨微米级结构,助力生物医学研究。

结语:CT背后的医学哲学

从黑白断层到彩色三维,CT不仅是技术的进化,更体现了医学对“可视化”的追求。它让医生透过皮肤与骨骼,看见疾病的蛛丝马迹,却也提醒着我们:影像只是诊断的一部分,结合临床症状与病理分析,才能让这双“电子眼”发挥最大价值。当X线穿透身体时,照亮的不仅是病灶,更是现代医学对精准与生命的敬畏。